- 국내 시장 갇힌 상생고리 ‘글로벌’ 역량 확보 ‘급선무’

- 개발사, 퍼블리셔 서비스 의지 높지만 시장 두려워

퍼블리셔와 개발사 간 상생고리가 점차 느슨해지고 있다. 모바일게임 개발사는 퍼블리셔를 찾기 힘들어 ‘간택을 받는다’는 표현까지 사용하고 있는 실정이지만, 정작 퍼블리셔는 RPG 장르에 편중된 퍼블리싱 전략을 내세우며, 다른 장르 소싱에 망설이고 있는 게 2014년 모바일게임 시장의 현주소다.

본지는 ‘스마트폰게임개발자그룹(이하 스마게)’과 함께 유력 모바일 퍼블리셔, 개발사들의 의견을 수렴해봤다.

이를 위해, 현재 처녀작을 준비 중인 ‘스마게’ 소속 55개 개발사와 국내 퍼블리셔 ‘넷마블’, ‘NHN엔터테인먼트’, ‘위메이드엔터테인먼트’, ‘네오아레나’, ‘인프라웨어’, ‘컴투스’, ‘네오위즈게임즈’, ‘넥슨지티’, ‘액토즈소프트’, ‘엠게임’, ‘엔터메이트’, ‘하이원엔터테인먼트’, ‘다음게임’, ‘바른손이앤에이’, ‘아프리카TV’등에 다양한 질문을 던져 그 내용을 분석해봤다. 설문에 대한 답변을 보면 개발사와 퍼블리셔 모두 서비스에 대한 의지는 매우 높다. 그런데 왜 실제 계약은 잘 이루어지지 못하고 있는 것일까.

그 미묘한 공간 속에는 서로가 생각하는 계약금부터 장르의 시장 효용성 문제, 마케팅비의 효율성 문제 등이 첨예하게 대립하고 있었다.

개발사는 계약금을 높게 받는 대신 지분 획득에 관해서 미온적인 반면, 퍼블리셔는 계약금보다는 직접 투자를 통한 지분 획득을 더 중요시하고 있다.

‘공급’과 ‘수요’의 어긋난 취향

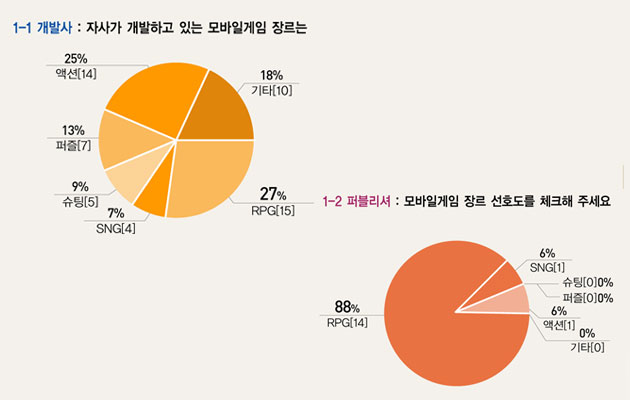

일단, 이번 설문을 통해 모바일게임 개발사와 퍼블리셔간의 장르 선호의 시각차부터가 다르다는 점이 명확해졌다. 모바일게임 업계에 RPG 편중이 심화되는 현상의 실체가 드러난 셈이다.

퍼블리셔가 선호하는 장르는 역시 RPG가 압도적이다. 전체 16개 업체 중 88%인 14개 업체가 RPG 장르를 지목했다. 그 이외에는 SNG 6%(1개사), 액션 6%(1개사)에 그쳤다.

이와 연계해 개발사에게는 현재 개발중인 작품의 장르를 물어봤다. 개발사 역시 RPG 장르를 가장 많이 개발하고 있었다. 그러나 그 비율은 전체 55개 업체중 15개사로 27%에 지나지 않았다. 그 다음으로 지목도가 높은 장르는 액션 장르로 1위인 RPG와는 1개사 차이인 25%였다.

전체적으로, 개발사는 다양한 장르를 개발하고 있으며, RPG와 액션 장르를 제외하더라도, 퍼즐 13%(7개사), 기타 장르 18%(10개사), 슈팅9%(5개사), SNG 7%(4개사) 등으로 매우 다양한 장르를 개발하고 있었다.

퍼블리셔의 88%(14개사)는 RPG를 선호하는 반면 실제 개발사들의 73%(40개사)는 RPG 이외 장르를 개발하고 있는 것으로 나타난다.

이미, 공급과 유통 사이에 입맛이 다르다는 것이다. 이런 극명한 입장차는 시장 안정성에 대한 퍼블리셔의 선호도와 개발사의 역량과 규모가 벌어져 있음으로 해석된다.

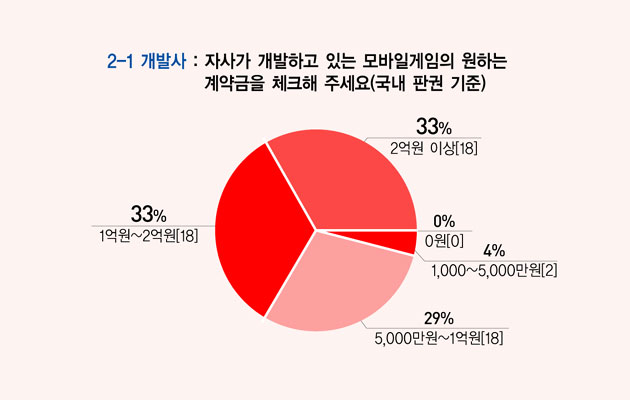

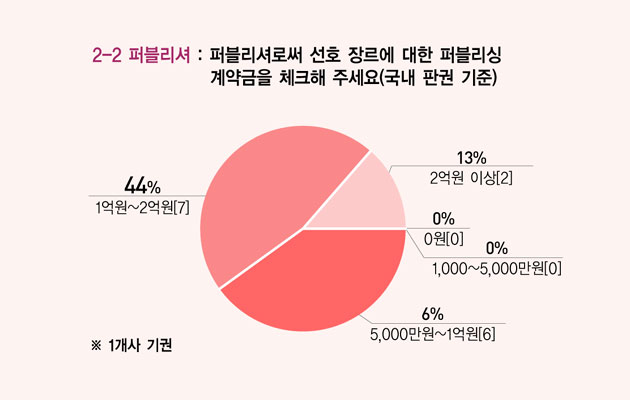

퍼블리셔와 개발사에게 계약금에 관한 질문에서도 입장차를 보였다. 개발사의 경우 1억원에서 2억원 이상이 총 66%(36개사)로 높은 비율을 보였으며, 2억원 이상의 계약금을 바란다는 개발사가 33%에 달했다. 그러나 퍼블리셔 측은 1억원에서 2억원 사이의 계약금이 전체 44%(7개사)으로 가장 많았으며, 다음으로 5천 만원에서 1억원 사이가 38%(6개사)로 그 다음을 이었다. 실제 2억원 이상의 계약금을 지불하려는 곳은 13%에 그쳤다.

또한 지분 문제 역시 입장차가 뚜렷했다. 개발사의 경우 퍼블리싱과 연계된 개발사 투자나 지분 획득의 중요성을 묻는 질문에 대체로 평이한 반응을 보이는 반면, 퍼블리셔의 경우 지분 획득에 큰 관심을 갖고 있는 것으로 파악됐다.

결론적으로, 개발사는 계약금을 높게 받는 대신 지분 획득에 관해서 미온적인 반면, 퍼블리셔는 계약금보다는 직접 투자를 통한 지분 획득을 더 중요시하고 있다.

이는 게임 론칭 이후의 수익구조 악화에 대한 방증으로 보인다. 모바일게임의 성공 사례가 점차 줄어들면서 초기 함몰 비용을 줄이는 대신, 이후 수익을 극대화 하려는 움직임으로 풀이된다.

마케팅비 높지만 효율 한도선 ‘뚜렷’

그렇다면 마케팅에 대한 견해는 어떨까. 최근 급격한 마케팅비 상승으로 시장이 떠들썩한 가운데 이에 대한 규모를 물어봤다.

모바일게임 퍼블리싱에서 가장 중요한 요소를 묻는 질문에서 가장 먼저 실마리를 찾을 수 있다.

개발사의 경우 퍼블리셔의 능력 중 가장 중요한 점을 마케팅 능력으로 지목했다. 그러면서도 마케팅 비용에 대한 답은 퍼블리셔에 비해 좀더 고른 분포를 보였다.

특히, 개발사들은 마케팅비 규모를 묻는 질문에 5천 만원에서 1억원 사이가 전체 31%(17개사)로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 1억원과 2억원 사의의 비중 25%(14개사)이었다.

퍼블리셔의 경우, 이와는 조금 다른 온도차를 보였다. 다양한 마케팅 비 영역이 분포된 것은 비슷하나 대체로 2억원에서 3억원 사이를 책정하는 비율이 전체 44%(7개사)로 가장 높게 나타난 것이다.

개발사의 경우 5천 만원에서 2억원 사이를 마케팅 비용 구간으로 보고 있으나, 퍼블리셔는 이보다 좀 더 높은 1억에서 3억사이의 마케팅비를 고려하고 있다. 실질적으로 마케팅에 대한 비용 부담에 대해 역시 퍼블리셔가 좀 더 크게 느끼는 것이다.

또한 흥미로운 점은, 전체 16%가량이지만, 개발사의 경우 3억 이상의 마케팅비 투여를 생각하는 곳도 있다. 그러나 퍼블리셔는 3억원 이상 마케팅비 규모를 생각하는 곳은 한 곳도 없다.

이는 마케팅 효율에 실질적인 입장 차 역시 나뉘고 있는 것으로 해석된다. 퍼블리셔의 경우 마케팅 수단과 데이터를 통해 그 효율면에 어느 정도의 상한선을 두고 시장에 접근하고 있는 것이다.

국내 시장에 ‘함몰’된 상생고리

글로벌에 대한 관점은 어떨까. 국내 시장의 과열된 마케팅 경쟁으로 말미암아 더 큰 유저풀을 향한 글로벌 진출이야말로 최고의 대안으로 손꼽히고 있다.

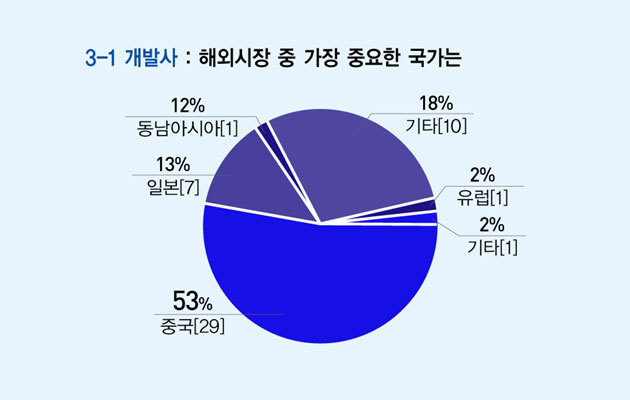

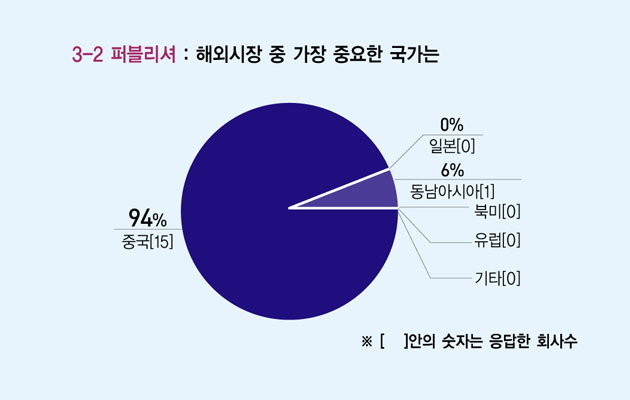

그러나 이번 설문을 통해 개발사와 퍼블리셔간의 글로벌 진출에 대한 입장차도 엿볼 수 있었다. 양측 모두 가장 지목도가 높은 국가는 역시 중국이었다. 그러나 해당 국가에 대한 편중도면에서 큰 차이를 보였다.

퍼블리셔의 경우 94%(15개사)가 중국을 지목한 반면, 개발사는 54%(29개사)가 지목하는데 그쳤다. 이 오묘한 시각차가 양측이 차순위로 선택한 국가를 비교해 보면 더욱 극명하게 알 수 있다.

퍼블리셔의 경우 중국에 시장 지목도가 94%(15개사)로 매우 높으며, 오직 한 곳(6%)만이 동남아 시장을 지목했다.

반면, 개발사의 경우 진출 국가에 대한 니즈도 매우 다양했다. 개발사가 차순위로 비중을 두고 있는 시장은 북미지역으로 전체 29%(16개사)를 차지한다. 또한 일본시장에 대한 진출 의지도 13%(7개사)가량 된다. 퍼블리셔가 지목한 동남아 시장의 경우 55개 업체중 단 1개사(2%)로 유럽 2%(1개사)와 같은 수준에 머물렀다.

퍼블리셔의 경우 중국에 편중된 글로벌 시야를 가지고 있는 반면, 개발사는 좀 더 다변화된 해외 시장을 바라보고 있다. 특히 북미와 일본 시장에 대한 진출 의지에서 퍼블리셔와 개발사간의 온도차는 매우 뚜렷하다.

이런 개발사의 해외 진출 욕구는 모바일게임 퍼블리싱 능력 중, 중요 요소를 묻는 질문(표 3)에서도 찾아볼 수 있다. 개발사는 ‘마케팅 능력’과 ‘자금력과 인지도’ 다음으로 ‘글로벌 인지도’의 중요성을 지목하고 있다.

퍼블리셔의 경우 이런 글로벌 인지도 보다는 ‘자금력과 국내 인지도’를 기반으로 마케팅과 플랫폼에 대한 고민을 하고 있다. 이는 국내 중심의 퍼블리싱과 중국 일변도의 단순화된 글로벌 진출 의지를 가지고 있다고 풀이할 수 있다.

이번 설문을 통해 개발사와 퍼블리셔의 입장차와 니즈를 조목조목 들여다 봤다. 개발사의 경우 다양한 장르를 보다 높은 계약금으로 퍼블리싱하는 한편, 다양한 해외 진출을 통해 수익을 다변화 하고 싶어한다.

반면, 퍼블리셔는 국내 역량을 기반으로 효율적인 수익 구간을 설정하고 중국과 동남아 등지에 퍼블리싱을 이어가는 자세를 취하고 있다.

이런 양측의 시각차는 좀처럼 좁혀지기 어려워 보인다. 그러나 해답은 간단하다. 이에 대해 한 업계 전문가는 “국내 시장만을 바라보고 아웅다웅하는 구조를 넘어 개발사와 퍼블리셔 모두 국제적인 유저풀에서 서로의 역량을 키워나가는 것이 최선의 답이다”라며, “중국도 좋고, 북미도 좋다. 개발사는 해외 진출을 위한 독보적인 게임 개발에 힘쓰는 한편, 퍼블리셔 역시 중국과 동남아는 물론 나아가 북미와 일본까지 진출할 수 있는 교두보를 확보해 나가야할 것”이라고 조언했다.

그렇다. 수익의 다변화로 서로의 공존을 꾀하려면 이제 우물안 싸움을 멈추고 세계를 응시해야할 것이다.